Pendant l’été 2018, nous avons fait les berger·e·s sur l’alpage de Surette, dans la vallée du Valgaudemar. Bidouilleuse, étudiant, plus-ou-moins diplômé·e·s, extrait·e·s des banlieues déracinées, nomades par dépit, sédentaires quand il le faut, notre parcours ressemble à celui de nombreux berger·e·s d’aujourd’hui. Nous arrivons cet été-là dans une montagne moderne, parcourue de randonneur·euse·s, bornée par les limites du Parc National des Écrins, jalonnée de refuges le long d’un GR bien fréquenté. Malgré cela, ce sont de petits troupeaux de la vallée qui montent rejoindre leur pâturage sur les pentes de Surette et de Vallonpierre. Les éleveurs qui nous emploient connaissent la montagne, y ont grandi, ont une histoire avec elle et avec les gens qui l’habitent encore.Pour communiquer, entre berger·e·s et avec « le bas », on nous donne des radios. Cet article est le fruit de discussions avec Nicole, la femme à qui a été confiée la mission de « faire les radios ».Après quatre mois passés à l’entendre répondre aux demandes des berger·e·s, à nos demandes, nous sommes allé·e·s passer un après-midi d’hiver avec elle et son frère Alain, le berger de la Lavine. Il y a des chats près du fourneau, des chiens, un bon soleil et un peu de temps.

Je me présenterai en disant que j’habite ici et que je fais les radios pour les bergers puisque les portables ne passent pas. Ils vont passer sans doute bientôt les portables. Quand tu descends à droite, y a un grand bouleau, ils vont mettre une antenne là pour que les portables puissent passer sur toute la vallée. Ils font pas ça pour les bergers. Ils font surtout ça pour les touristes, parce que y a de plus en plus de touristes qui viennent et qui aimeraient bien avoir le portable. Alors ils disent qu’il y a des touristes qui se blessent, des touristes qui appellent des secours, des touristes qui… donc bah après peut-être que je ferai plus de radio.

Au-dessus du dernier village de la vallée du Valgaudemar, il y a le dernier hameau de montagne encore habité par ici. Nicole dit que c’est un village « gaulois » parce que finalement, il n’y a plus qu’elle et ses deux frères : Alain et Jacky. « Plus une autre famille, là-bas vers le fond, mais c’est déjà la banlieue ». Quelques maisons, deux bergeries, guère plus de cinquante brebis et tout autour « du vaste ».

Nous sommes aux Portes. Le long des Oulles du diable, gorges du torrent de Navette dont les berges sont prises d’assaut par les touristes pendant les deux mois de l’année les plus rudes selon Nicole, juillet et août. Rapport au tourisme.

Mais début juin, il n’y a franchement pas grand monde quand nous venons récupérer les radios. En arrivant sur l’alpage, pour le berger et la bergère que nous sommes c’est assez vague comme boulot : « faire les radios ». On ne nous explique guère pourquoi il faut aller voir Nicole, c’est comme ça. On prend notre zinzin : deux radios, des chargeurs sur panneaux solaires et un café en prime. Mais que fait-elle avec le sien ? Secours ? Relais des éleveurs ? Et puis qu’est-ce que c’est que ce pistage incessant, on ne peut pas être tranquilles en montagne ?

Moi la radio, la radio c’est comment te dire… C’est pas un « travail » pour moi, c’est déjà… Je pense d’abord aux bergers. Parce que pour les bergers c’est déjà pouvoir être en contact avec quelqu’un. Alain, au début, c’est pour ça que je le faisais avec le talkie-walkie, parce que quand tu es seul en montagne, tu es seul physiquement, tu es seul moralement. Tu peux avoir un accident, tu peux avoir des problèmes avec les bêtes. Tu peux avoir envie d’appeler pour parler. Je veux dire, pour un tas de choses.

Et Alain de répondre :

– Le mieux, c’est quand même pour les brebis, quoi, pour se dire des choses.

– Oui, pour le travail.

– Après, c’est comme tout. C’est un peu comme le portable, au début tu l’utilises comme il faut et puis après…

– Y a des dérives ! Tu te mets à parler pour rien. Et d’ailleurs, parfois on

dit : mais comment on faisait avant quand il y avait pas la radio ? Et bé, on le faisait pareil ! Et il manquait pas de brebis.

– Et il n’y avait pas tellement moins, ni plus de bergers qui mouraient.

– Ouais, mais ça sécurise un peu de savoir où vous êtes, ce que vous faites…

Nicole « fait les radios »

Les radios ça a commencé en 91, je m’en souviens, parce que c’est l’année où Alain prenait des vaches en estive. Y a une vache qui est tombée dans les Oulles. Un chien de touriste qui leur a couru après. Donc, j’avais appelé le refuge de Vallonpierre, qu’ils aillent dire à Alain qui était à Vallon Clos. Et le soir, il était descendu en courant. En courant, courant, courant et en arrivant là, on avait appelé les pompiers, on avait appelé je ne sais qui. La vache était toujours à nager dans sa cuvette. Tout le monde regardait. Et Alain aidé de Joël, un gars de la Chapelle, et puis d’autres paysans, ils ont dit : « on va faire comme ci, comme ça » Ils avaient mis une échelle, ils l’avaient attachée, ils l’avaient tirée avec un treuil. Et ils l’ont sortie ! On l’avait mise là-bas. On lui avait apporté des couvertures pour la réchauffer. Et après dans l’hiver – c’est vrai que cette vache elle était spéciale, elle était toujours par monts et par vaux, elle était chiante, il faut le reconnaître – le gars avait dit « je vais la vendre ». Alain, il lui a dit « si tu la vends, l’année prochaine, je reprends pas ton troupeau ». Il l’a vendue. L’année d’après, Alain il a pas repris son troupeau.

Une histoire de vache, une histoire d’éthique, pour se souvenir de l’année où elle a commencé la radio.

« On ne t’a guère entendue au début, Berthe » me dit Nicole. C’est vrai. J’avais encore en tête mon expérience d’une vallée pyrénéenne où les radios, reliées au centre des pompiers, me semblaient une béquille bien fragile dans ces montagnes où il aurait fallu plus de berger·e·s, plus de relais de la part des éleveurs, plus de vie tout simplement.

Les huiles locales préféraient arroser Motorola plutôt que de repenser un système pastoral qui avait évolué davantage avec l’attrait de la modernité qu’avec la logique du relief ou de la garde. D’autre part, même s’il n’y a que les bergers et les bergères qui en sont dotés, et Nicole, on ne sait jamais qui entend qui dans ces radios, alors au départ, j’ai préféré remiser la radio et la garder pour les cas d’urgence.

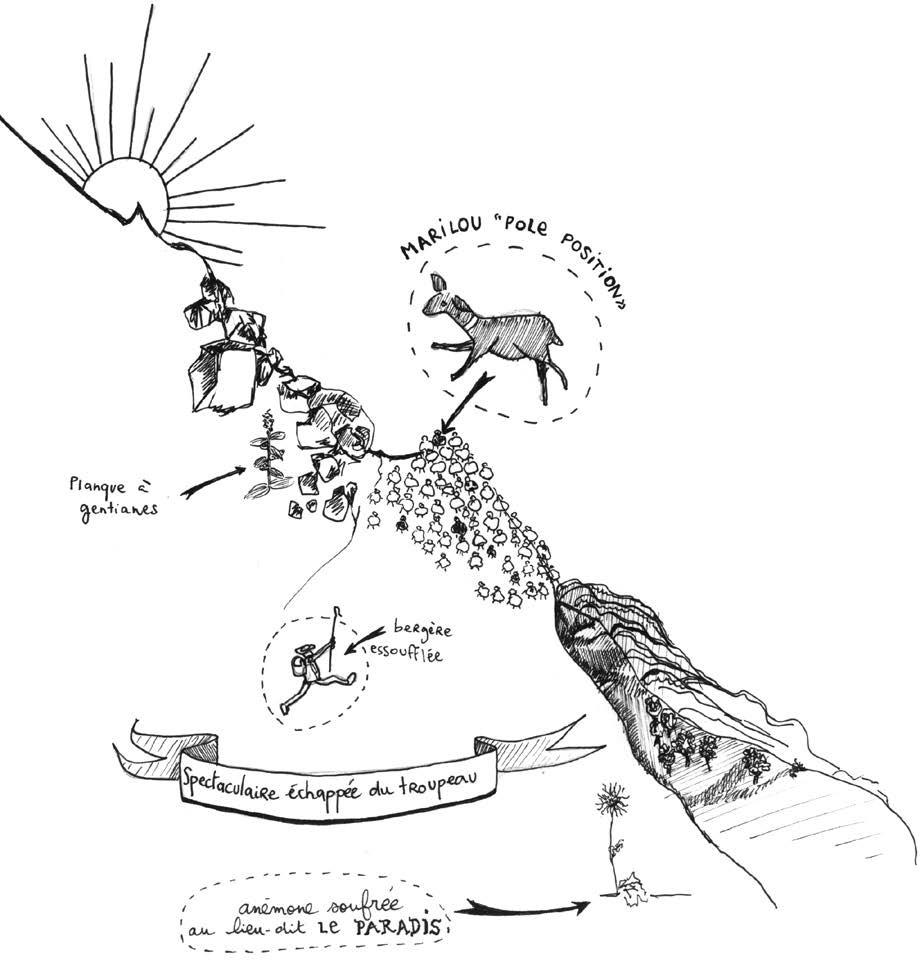

« Les mettre à l’arrage »

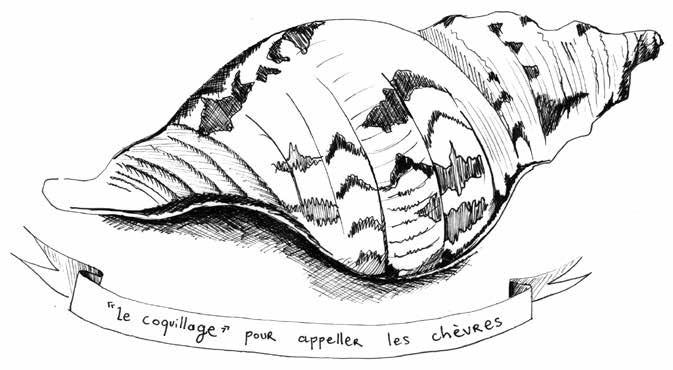

À la mi-juillet sur notre alpage, une partie du troupeau est mise à l’arrage. Et alors à l’époque, ils avaient quoi, il avaient deux vaches. Ils avaient sept ou huit chèvres. Ils avaient une trentaine de brebis. L’été, tu vois, les brebis étaient envoyées en montagne et ils appelaient ça « les mettre à l’arrage ». Ça veut pas dire qu’ils les laissaient sans soin tout l’été, mais ils allaient les voir tous les cinq, six jours. Et tous les cinq, six jours c’était l’un d’eux qui allait les voir et qui soignait, qui soignait ce qu’il fallait soigner que ce soit à lui ou un autre, quoi. Voilà ce qu’ils faisaient. Donc l’été, ils étaient libres pour pouvoir faire les foins, le regain, les jardins, les trucs comme ça. Pour les chèvres on faisait pareil, on les lâchait le matin et on allait les chercher le soir. Elles étaient là-bas en face et là c’était par rapport au nombre de chèvres qu’on avait. Si toi, tu avais cinq chèvres, pendant cinq jours c’est toi qui t’en occupais. Le matin tu les sortais et le soir tu allais les chercher. Si moi j’en avais sept, j’avais sept jours. C’était chacun son tour qu’on s’occupait de tout le troupeau. On mélangeait toutes les chèvres et le soir tout le monde allait les chercher.

En montagne, aujourd’hui, ça veut dire que tout ou une partie du troupeau est en liberté : les bêtes ne sont pas regroupées le soir, on ne leur donne pas de « biais » [1].

Avec celles à l’arrage, on tente de tenir les limites, d’aller les visiter pour attraper celles qui demandent des soins, on les compte, on les regarde. Alors, quand il a fallu se parler d’un bout à l’autre de l’alpage pour pouvoir se guider aux jumelles,ou écouter les conseils du berger d’à côté, on s’est mis à les ouvrir dans la journée, les radios. Et d’un bout à l’autre de toutes les journées, au bout des ondes, il y a Nicole.

–tfetrhd Berthe pour Nicole jjgfghgh

–ksjdb Oui Berthe je t’écoute hgfd

–hfngcl Salut Nicole, voilà, les éleveurs vont monter demain je crois est-ce que tu pourrais leur dire de monter des antibios et du pain éventuellement, et tu sais mon chien va beaucoup mieux […] hghggtrd

–gfcgfcfch Ah tant mieux, tant mieux, parce que j’en ai parlé à Françoise qui […] kjgljgluyg

À partir de juillet, on a aussi commencé à l’allumer le soir, à la cabane. Sensation étrange de voyeurisme consenti : tout le monde sait que tout le monde peut entendre, alors les histoires quotidiennes de garde, de pépins à la cabane, les commentaires sur la météo ou sur telle bête sont racontées avec un peu de pudeur. Et ainsi soir après soir, c’est un paysage sonore familier qui a commencé à se dessiner, des manières de se dire bonsoir, des inflexions d’inquiétude qu’à force on arrive à déceler chez les autres, le plaisir de pouvoir juste échanger quelques mots banals. On écoute, on raconte et l’on sent une communauté avec des bergers ou des bergères dont le visage nous est parfois inconnu mais dont le quotidien est si semblable au notre.

Avec Nicole, la vie des bergers et ber-gères « en haut » prend ainsi une place « en bas », auprès des éleveurs quand il y a des messages ou des demandes à leur faire passer, auprès des voisins, des voisines, pour les ami·e·s de passage qui se feront appeler un soir par Nicole s’illes tardent trop à monter sur l’alpage et que la bergère s’inquiète.

Prendre soin

Une grosse partie de l’engagement de Nicole aux côtés des berger·e·s a l’air de relever de cette propension à prendre soin des autres. C’est même comme ça qu’elle est revenue aux Portes.

Oui je suis revenue ici en 81 parce que j’ai ma grand-mère qui avait fait un AVC et qui devait partir en maison. Ça me plaisait pas du tout alors j’ai dit à mes parents : « je reviens, on la garde, et je vous aide à la garder, quoi. » Après j’ai fait un tas de petits boulots, je faisais des ménages, j’ai été factrice, ça me plaisait bien factrice, c’est le métier que j’ai préféré. C’est vraiment le métier que j’ai préféré, parce qu’à l’époque on rentrait chez les gens. Tu portais le courrier. Tu leur racontais un peu ce que tu savais, ils te posaient des questions, ils te parlaient d’eux. Ça me plaisait bien ! Et puis j’ai été animatrice, et puis voilà ! Et puis je me suis occupée de ma grand-mère, après, il y a eu papa qui a été malade mais pas très longtemps et puis maman… Et après je ne pouvais pas partir beaucoup parce qu’il fallait vraiment que je m’occupe de maman. Et donc c’est là qu’Alain a eu ses brebis et en même temps ça me plaisait, ça me permettait d’un peu voir autre chose que la maison, que les malades. Je m’occupais un peu des brebis mais bon c’est quoi, c’est trois quatre heures par jour, pas plus.

« Pas plus »

Il faut imaginer que « faire les radios » implique d’avoir dans sa salopette en toile ou en jean des années soixante-dix la radio ouverte en permanence dans la poche. Quand elle fait les foins, quand elle est au jardin, quand elle descend à la Chapelle, quand elle cueille ses framboises. Nicole guette d’une oreille si jamais son prénom est appelé par l’un·e ou l’autre des quinze berger·e·s dont elle s’occupe. À chaque berger·e sont attaché·e·s des éleveurs, quelquefois des éleveuses, des ami·e·s, des enfants, des amoureu·s·e·s, quinze toiles d’araignées sociales singulières rapportées dans des petits carnets, avec des répertoires, des annotations, des demandes, des trucs à ne pas oublier. Plus les numéros des secours en montagne, le cabinet vétérinaire, la boucherie, le caviste, etc :

Quand je pars, je laisse toujours la radio à quelqu’un. À Christine et Jean‑Marc en l’occurrence. Avec mes petits cartons, mon petit carnet d’adresses. Pour machin, il faut appeler untel, pour machin il faut appeler untel… Eh oui, sinon, tu sais pas qui appeler, tu es embêtée quoi.

Une charge mentale immense. Et le premier bonhomme à s’occuper des radios ne s’y est pas trompé. Au début, c’est son cousin qui était chargé des radios :

Il l’a fait un an puis ça lui plaisait pas, il trouvait que c’était trop contraignant. Et l’année d’après, moi j’étais là, il y avait maman dans son fauteuil, je vois un gars qui passe à la fenêtre. Il me dit : « Voilà, je suis Monsieur D. de la chambre d’Agriculture » ou je sais pas quoi. « Votre cousin va plus faire les radios, j’ai appris que vous faisiez pour votre frère, alors moi je pense que vous pouvez le faire pour tout le monde ».

Une gestion minutieuse, entre les demandes urgentes et les demandes à traiter plus tard, les demandes pas faciles à relayer. Parfois, on appelle Nicole sans demande particulière, juste pour partager son désarroi : « Je n’ai plus de gaz dans ma cabane d’altitude, il pleut, il fait froid, mes vêtements sont mouillés et ne sécheront jamais ce soir… »

C’est toute la singularité de la place qu’elle occupe. Ni patronne, ni secouriste, ni pompière, ni agente du Département ou de la Chambre, Nicole s’occupe de nous par conviction, en trouvant une juste place, concise et efficace quand il le faut, à l’écoute et pleine de sollicitude lorsqu’un silence un peu trop appuyé appelle à un dialogue.

Parcours

Avant de retourner dans son village natal, avant de s’occuper de berger·e·s et d’animaux, Nicole a étudié et travaillé. Elle a été maître auxiliaire d’italien :

Moi, je l’avais pas le CAPES. Après, je me suis décidée quand même à le passer. Je l’ai eu, mais c’est là où ça commençait déjà à plus me plaire, tu vois ? Je réussis quand j’arrête moi. Alors que franchement, j’aurais fait ma vie dans l’éducation nationale, j’aurais une retraite correcte. On voulait pas faire comme toute le monde. Moi, je te le dis franchement avec un bac à l’époque, toutes mes copines, elles ont eu le bac, elles sont entrées à la sécu ou à la SNCF ou à la Poste. Il y avait du boulot, quoi. Et nous c’est cette histoire de… On s’est senti·e·s un peu rebelles, on va pas faire comme les autres, tu vois. On croyait qu’on allait faire mieux, qu’on allait… Et après, je sais pas si on a fait mieux, si on a fait moins bien, de toutes façons, on a fait autrement.

Nicole, Alain et Jacky sont revenus aux Portes dans les années 80. Dans d’autres vallées des Écrins, le retour à la terre s’est produit dans les années soixante, soixante-dix. Ici dans le Valgaudemar, le climat est particulièrement rude et les silhouettes imposantes des sommets cachent le soleil qui se montre peu en hiver. Ici, pas de néo-ruraux. Ici pas de station de ski.

Il a failli y en avoir une aux Pales. Papa se réjouissait. Il disait mes enfants vont avoir du travail. [On l’entend se frotter les mains] On l’a échappé belle ! T’imagine : les Portes avec des immeubles partout ! Oohh ! Mais ça serait ça ! C’était dans les années… Dans les années 60, 65. C’était venu par le curé de la Chapelle. C’était un Suisse. Et il était pour ça, pour développer. Non mais, ça partait d’un bon sentiment. Pour que les gens ils puissent rester là, pour qu’ils aient du travail, tu vois. C’est vrai qu’on aurait tous eu du travail : femmes de ménage, barman, voilà !

Agriculture(s)

Avec Alain on a cinquante-quatre, cinquante-cinq mères. C’est petit sinon on a pas assez de foin. On n’a pas les bâtiments. On a deux petites bergeries. On peut pas en mettre plus. Moi j’aime bien avoir des brebis que tu connais. Elles ont un nom, tu sais comment elles réagissent. Bon admettons, allez, jusqu’à deux cents, je pense que c’est encore une taille humaine mais après quand t’as six cents, sept cents brebis. Je trouve que c’est comme un travail à l’usine, il faut te dépêcher. Et puis il faut être mécanisé, il faut… Tu peux pas transporter tes bottes sous le bras pour donner à sept-cents brebis ! Il faut avoir les grandes crèches, il faut avoir le tapis roulant, il faut faire des bottes rondes…

Nous ici on pourrait pas faire des bottes rondes. Tu fais venir un tracteur qui fait des bottes rondes, il fait les bottes rondes dans le champ du voisin, quoi ! Déjà on a un tracteur et une motofaucheuse, ça s’est déjà mécanisé, mais y encore des endroits qu’on fait à la faux. Et puis, on a voulu garder ou des chèvres ou des brebis pour entretenir les champs, parce que si y a plus de brebis qui mangent, et si on fait plus de foin, dans quinze ans, c’est la forêt vierge. Ça s’embroussaille très, très vite. Je vois le printemps déjà, tout ce qu’on enlève comme buissons, comme petits arbres qui poussent.

Et puis, c’est la vie aussi les brebis. Je trouve que l’idéal ce serait que la plupart des gens aient un petit troupeau et qu’ils puissent travailler à côté.Parce que rester dans ton troupeau, tout le temps. Ça peut devenir rébarbatif. Alors à côté, tu peux faire un autre travail. Tu vois d’autres personnes ou tu fais d’autres trucs. Parce que faire des brebis trois-cent-soixante-cinq jours et du matin au soir des brebis ou des chèvres ou des vaches, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis pas mettre ses œufs dans le même panier, aussi. Imagine qu’un jour y a une épidémie, ou qu’il y ait beaucoup d’agneaux ou de chevreaux qui crèvent à la naissance. Ça peut arriver aussi. On sait pas. Bah tu fais autre chose à côté, puis ça te sort, ça te fait voir autre chose, ça t’ouvre l’esprit autrement. Comme avant ils faisaient les gens. Avant ils faisaient tout un tas de choses. Ils avaient leur troupeau, ils faisaient dans les champs. J’sais pas c’est une autre richesse.

Les histoires de crédit, nous on n’a pas ça. C’est un truc auquel je pense pas, les crédits. Moi, je te dis quand y a un agneau qui meurt à l’automne, ça me fait de la peine parce qu’il est mort. Et qui va pas grandir ! Mais je vois pas les sous qu’on a pas. En plus c’est pas moi qui vends c’est Alain. Moi, je… Puisque moi j’en mange pas… Tu vois, pour moi, c’est pas… J’essaie de pas y penser quoi, que ça va partir à la boucherie ! Il naît, je l’élève, je lui fais téter, tout ça j’aime bien.

Mais c’est ça que je te dis. Y a trop de paperasseries, de normes maintenant, il faut tout que ce soit noté, tout que ce soit mis sur papier, sur ordi, les médailles, les machins, les vaccins, les… J’suis sûre qu’il y a des bêtes qui sont plus vaccinées que nous !

Je me pose des questions.

On est passé de petits troupeaux où les gens s’aident à des bergeries toutes neuves trois cents brebis et puis un truc chacun pour soi. C’est les aides, c’est les primes, c’est le fait que tu t’en sortes plus si tu as un petit troupeau. Si tu vends vingt agneaux dans l’année, tu t’en sors pas. Il faut en vendre cent peut-être. Un truc comme ça.

Il faudrait aider d’une autre manière. Il faudrait que tous les éleveurs puissent avoir un salaire minimum mais qu’à côté pour tout le travail, ça puisse être qu’au lieu de travailler comme des fous, de faire travailler quelqu’un, tu vois. Et puis que ce quelqu’un soit payé.

– Travailler moins quoi.

– Voilà.

– Partager le travail.

En discutant avec Nicole, on entend bien revenir quelquefois la petite voix qui dit :

« c’était mieux avant ». Sauf que le mieux en question est souvent original. La discussion dure encore. Nicole garde en mémoire les changements survenus dans la vallée, les noms des gens, leurs trajectoires, leurs emplois, leurs liens, ce qu’ils et elles représentaient.

Par son emploi aux radios et dans ce compagnonnage avec son frère Alain, elle a aussi du recul sur cette histoire plus récente qu’est la garde en montagne en tant que berger·e·s salarié·e·s pour un groupement. Berger·e·s qui sont parfois propulsé·e·s sur une montagne « hors- sol », sans lien avec « le bas », gardant pour des éleveurs lointains.

Or à cet endroit-là, Nicole ne rechigne pas devant la modernité. Mais elle l’habite à sa manière. En nous répondant à la radio, de début juin à fin octobre, elle fait demeurer un lien social, non-marchand et non folklorique. Une histoire vraie où tout le monde est logé à la même enseigne et dès lors, accueilli·e. Le retour aux racines que Nicole a choisi semble se nourrir de ces convictions-là : de l’indépendance, du temps, de l’attention pour les gens et pour les animaux, une certaine idée de l’autonomie. On comprend mieux alors l’histoire des « péquenots des Portes » qui se sentaient mis à l’amende en arrivant à Gap :

Chez nous, je veux dire c’était pauvre, on avait pas l’eau, on avait à peine l’électricité, on était vraiment des péquenots, et on nous le faisait sentir, on le ressentait par rapport aux autres, tu vois. Alors que maintenant que tu habites à la Chapelle en Valgaudemar où que tu habites à Gap, tu as exactement les mêmes choses.

Il en est resté une singularité, que la normalisation galopante ou le goût du profit n’ont pas entamée :

On a pas voulu rentrer trop dans le moule, tu vois. 68 ça nous a un peu… Déjà on partait d’ici, on était un peu à la limite, à la frontière, quoi. On n’est pas des marginaux. Quoique, quand tu es marginale tu es quand même dans la page, voilà. Pas tout à fait en dehors de la page ! [elle le dit en riant]. On était déjà un peu des sauvages, tu vois.

Quand on l’interroge sur son salaire, on apprend que cela fait quinze ans qu’elle fait ça bénévolement. Mais qu’on ne s’y trompe pas, ce n’est pas un sacerdoce, c’est de la liberté. Le lendemain de notre entretien, j’avais un message sur mon téléphone :

Bonsoir Berthe, c’est Nicole. Tu sais j’ai réfléchi sur cette histoire de ne pas être payée. Non, mais alors ça c’est quelque chose, tu vois, je crois que si on me payait, je le ferais plus. J’aime pas entrer dans un truc, alors vous ouvrez à telle heure, de telle heure à telle heure, autant de temps et tant, et tu vois, et… Non non, ou c’est comme ça ou je le fais pas. 68 !

Cette ligne de crête qui fait trébucher nos meilleurs raisonnements syndicaux est à l’image de la condition des berger·e·s aujourd’hui, ou des réflexions que Nicole nourrit sur l’agriculture.

Progrès ?

Le pastoralisme a évolué au gré des déplacements humains, des politiques agricoles, du développement touristique, de la technologie et de l’arrivée des loups. On parle parfois de progrès, mais qui ne va pas sans contrôle. Le berger ou la bergère, quand il y en avait un·e, c’était celui ou celle « qui ne pouvait rien faire d’autre », qui « n’avait pas de terre, pas de bâtiment, c’était un peu le pauvre du village ; c’était pas quelqu’un qui était foncièrement bête. On leur donnait ça pour qu’ils aient quatre sous. Après, je sais pas comment ils étaient vraiment payés ou si c’était avec des agneaux ou des œufs, enfin des trucs comme ça… Ou alors c’était des gens comme papa qui était journalier quand il allait travailler l’hiver en Provence. Là, ils partaient de Provence pour aller travailler dans les montagnes ».

Aujourd’hui, les berger·e·s restent le plus souvent celles et ceux qui n’ont pas de terres, celles et ceux qui viennent d’ailleurs. Les conditions de travail et de vie sont parfois très pénibles. Les éleveurs, les éleveuses pensent parfois que les berger·e·s n’ont pas besoin d’eau potable, de légumes frais et d’attention. D’autres soignent leurs brebis et leurs berger·e·s. Une normalisation des conditions de travail n’est pas forcément souhaitable, la 4G non plus. La norme amène son lot de contraintes, de pertes de libertés, de conforts modernes obligatoires. La normalisation n’amènerait pas plus de solidarité, elle entraînerait plus de polices, de contrôles de l’État, déjà bien présent comme ici, en plein cœur du Parc national des Écrins. Le téléphone portable nous isolerait de la vallée, en nous rapprochant du reste du monde.

Il reste à trouver quelque chose de sinueux, de collectif et de singulier qui permette de ne pas être seul·e, face à des éleveurs, des éleveuses, des conditions trop dures et des flics de l’environnement.

Nicole parce qu’elle est Nicole permet par la radio cet espace ouvert aux berger·e·s où la modernité n’abolit pas le lien social, entre soin et liberté, entre un sentiment de communauté et la possibilité de s’en extraire. Quelque chose de joli, du soutien, des conseils, des gâteaux. Cet équilibre qui fait sens entre la rudesse du passé et la modernité écrasante.

Ni dans la page, ni en dehors : dans la marge.

Dessins de Berthe.

Entretien et texte de Reno et Berthe

Retrouver cet article et d’autres en version audio :

Revue Nunatak : des articles version audio

Des lectures d’articles de la revue Nunatak.